Mugcrann

STORY

Mugcrann

マグクランのコト

不変的な=ロングライフなデザインを描いた

マグカップクランシリーズ。

形状としてのデザインだけでなく、

そのモノに含まれる技法や手法、

使用する木々に変化を加えるコトで、

広がりを見せる世界感をデザイン。

木を愛し、神霊であり象徴としたケルト文化。

ケルトの起源とするアイルランド語で

「木」を表すcarnn=クランをその名に。

MATERIAL

木という素材

このマグでつかう木は、

ひとつではありません。

欅/ケヤキ 橅/ブナ 栗/クリ 栲/クルミ

桜/サクラ 楢/ナラ 小田原産のヒノキ

そんな日本の森の材を中心に

ウォルナット(アメリカ)

チェリー(アメリカ)

チェスナット(中国)

ビーチ(ヨーロッパ)など、

海外の森からも。

世界の森が、みなさんの暮らしに届きます。

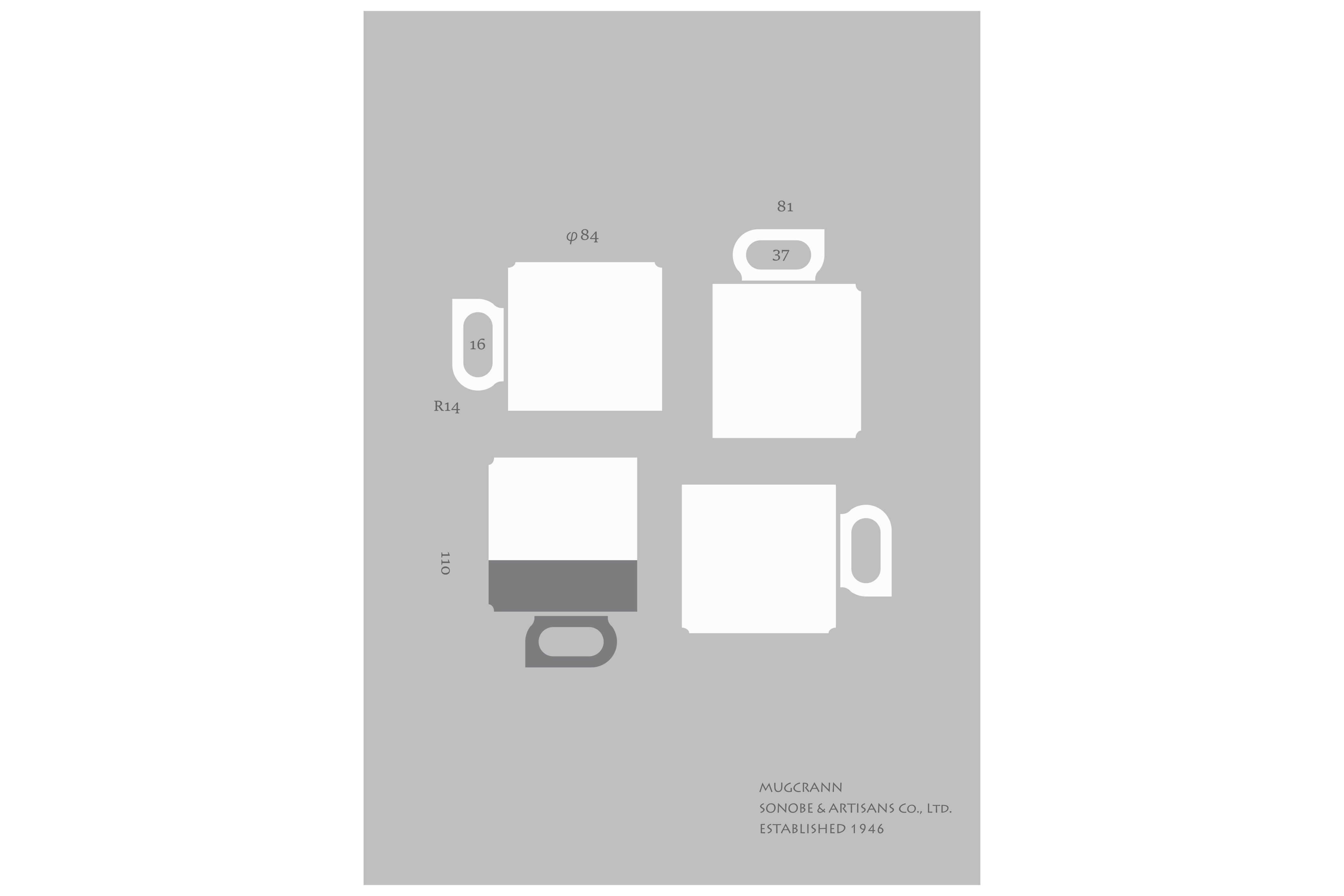

SHAPE & SIZE

形状とサイズ

これまでの私たちのモノも含め

木のマグ・カップは

複雑な形状であったり、

容量がすくなかったり。

多くの方がイメージする

あの陶器のマグのような、

シンプルでたっぷりのカップに

出会える機会はあまりなく。

わたしたちがこだわった

形状とサイズ。

スタッキングもできて、

容量もたっぷり。

※約290ml(満水) / 約230ml(8分目)

FINISHING& COATING

仕上げ

マグの内側には、塗装のベースとして白い漆を。

これは、「小田原の伝統の技法だから漆」

ではありません。

コーヒーの汚れに、漆がとても強いため、

手仕事で丁寧に塗り上げています。

さらに透明のコーティング、

ウレタン塗装で仕上げ。

お手元に届いたばかりのマグの内側は、

すこし茶色みをおびています。

使い込むうちに、

だんだんと茶色味が透け、

グレー/白に変化する うつわ です。

REPURPOSING TECHNOLOGY

技術をつなぐコト

小田原地方で古くからつくられる茶筒。

ベテランの職人が、いくつもの刃物で、

何工程も経て、1つの茶筒を削りあげる、

熟練の技術が光るモノづくり。

しかし年々、

木製の茶筒を求める声は減っていって。。。

この茶筒の技術を応用し、

つくり上げるマグクラン。

カタチは変わっても、

その技術はつづいていきます。

MORE STORIES

PERSPECTIVE - USER -

つかい手さんの目線

PAST / これまで

「木のカップってイイけど、容量が少ない」

「シンプルなデザインが欲しい」

NOW / これから

シンプルなデザインで、容量もたっぷり。

マグとしても、インテリアとしても。

木のカップを見ていると、

複雑なデザインであったり、

小ぶりなモノだったり。

陶器のマグのようなシンプルで、

しっかりとした容量のマグは、

木製品の世界にはありませんでした。

木という自然がつくり出すデザインの前で、

形状としてのデザインはできるだけ引き算。

その分、しっかりとした容量で。

木もコーヒーも、たっぷり愉しめるサイズ感です。

PERSPECTIVE - COMMUNICATOR -

つたえ手の目線

PAST / これまで

節やシミのある材が活用できない

一般の人に森のコトを知ってほしい

NOW / これから

ちいさな木から大きな森との出会いを

森から遠くに住む方と繋がるきっかけ

森林大国 日本。この国の67%は森。

そこで働く森の守り人たちは、もっとみなさんに

木という素材を知ってもらいたいと思っています。

しかし、いきなり木造の家を建てたり、内装全部を木にするのは、

ちょっとハードルが高かったり。

このマグは、森の守り人たちからの贈り物です。

暮らしがいつもより、すこしだけ、森に近くなります。

PERSPECTIVE - CREATOR -

つくり手の目線

PAST / これまで

ベテラン職人:花形仕事 若手:修行&下仕事

「職人」というコトバのイメージ:男性の年長者

NOW / これから

ベテランも若手も関係なく、

誰もが積極的にモノづくりを。

このマグの設計コンセプトは、

「1年目の若手でもできるモノづくり」。

確かに修行は大事。でもせっかくモノづくりの世界に飛び込んで、

何年も下仕事では楽しくありません。やりたい人も減っていくばかり。

これまでのモノづくりから、作業を細分化して、

1つ1つの仕事もシンプルに。

誰もが、モノづくりの楽しさを。

AFTER STORY

EFFORTLESSLY

無理なく

このマグはできるだけ"シンプルな材”で

つくれるように設計しました。

材を用意してくれる材料屋さんに

「こういう珍しい材を」

「こういう難しいカットを」

そうお願いしていては、

いつか無理が出てきてしまいます。

材だってストレスを感じて、

割れたり 曲がったり。

永くつくり続けるために、

無理をすくなく。

EFFICIENTLY

無駄なく

モノづくりをしていると

生まれてくる端材。

これはゴミではありません。

端材を焼いて炭をつくり、

その炭は

刃物鍛冶の燃料に。

わたしたちは、

使う刃物も自分たち自身で、

つくり上げています。

モノづくりのなかで

生まれた素材は、

次のモノづくりへ。

UNTIL IT RETURNS TO EARTH

土に還るまで

このマグをつくるコトでうまれる

木クズたち。

この木クズも、最後まで

使い切ってあげます。

わたしたちの工場(こうば)から

すこし東へ。

根府川にある牧場

"サドルバック”さんへ

木クズをお渡しします。

ここで木クズたちは、

馬のベッドとなり、たい肥となって。

そして、たい肥はミカンを育てて。

そうして木クズは

大地へ還っていきます。

FOR THE FOREST

森のために

このマグを、

つかい手さんへ1つ届ける毎に、

¥50-が森に寄付されます。

でも「森のために」

「サスティナブルのために」

そんな使命感を感じて、

このマグを手に取らないでください。

あなたの「つかってみたい」が

明日の森のために。

サスティナブルだから買う でなく、

「好きなモノが森のためのモノだった」

そんな世界を目指しています。

EVEN IF IT WEARS OUT

使い古しても

たっぷり使いつづけて、

使い古しても、

ゴミとして捨てないであげてください。

植物を植えたり、

デスクの上でペンを立てたり、

子どものおもちゃにしても。

マグとしての命を終えても、

ずっとあなたのそばで

暮らしを豊かにしてくれます。

COMPANION

木という素材を愛し、

森と自然を守る仲間たち。